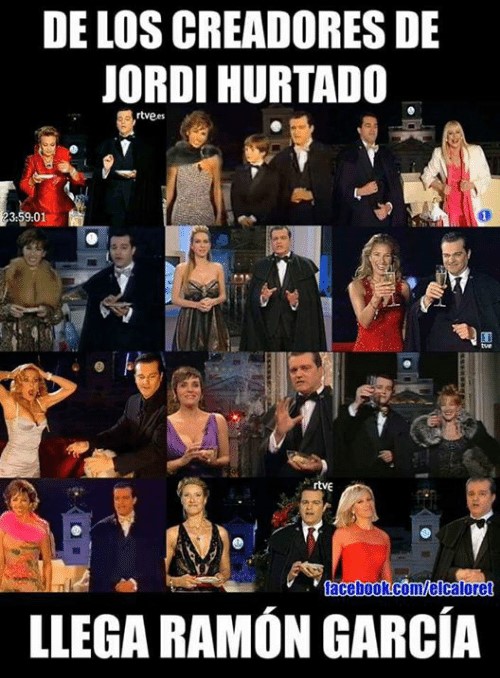

Víspera de vacaciones. En Internet ofertan un apartamento cuqui en un casco antiguo. Comentarios: «No hay tostadora». «Sin ascensor». «Se oyen campanas». Inexplicablemente lo reservo. Personados en el lugar de los hechos, el portal era de edificio derribado de Sarajevo. Silencio sepulcral, solo roto por los trompicones de las maletas por las escaleras y los jadeos. Al llegar arriba, más que la tostadora, echamos en falta un desfibrilador. Bonitas vistas a la catedral. Dong, dong, dong, dong. ¡Dong! La una. Qué curioso que toquen los cuartos. Dong, dong, dong, dong. ¡Dong! La una y cinco. Esto debe ser para los que a la primera apagan el despertador. Sin recuperar aún el aliento, ¡dong! La una y cuarto. Y así cada 15 minutos, las 24 horas. Dieciséis campanadas del tirón a las doce en punto y flashbacks de Ramón García con capa.

«Cada vez que suenen hay que quedarse parados. El que se mueva, friega», dijo la voz de la inconsciencia por mi boca para quitarle hierro al asunto. El crío se lo tomó al pie de la letra y se pasó más tiempo inerte que en movimiento. Qué estrés. Entre hacerme la muerta de día y que no se podía pegar ojo de noche no veía el momento de volver a trabajar. Lo bueno es que aprovechaba los cuartos para apagar y encender el aire acondicionado, alternando el iglú y la sauna. Acabé dándole al botón del mando hasta dormida. Ayer me quedé frita con el de la tele y estuve cambiando de canal cada 15 minutos. Síndrome traumático posvacacional lo llaman.

Arantza Rodríguez