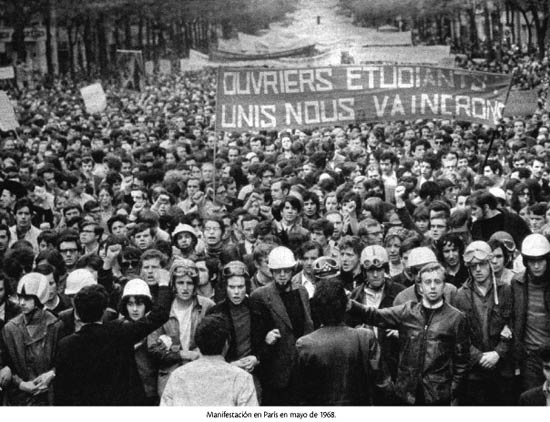

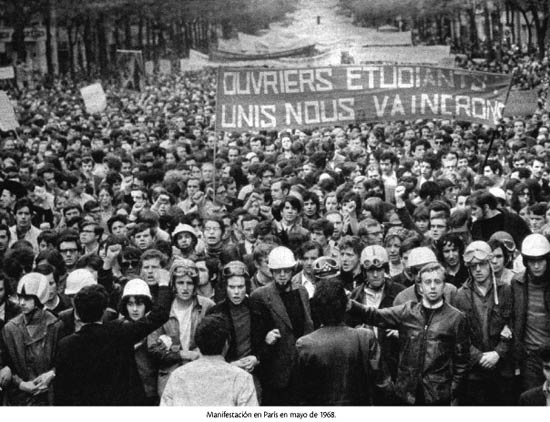

Fascinación, mito y nostalgia es lo que sugiere el Mayo del 68 que ahora cumple medio siglo. ¿Qué fue realmente aquella revolución, qué significó, cuáles fueron sus efectos? Como no confío en el relato de los historiadores, miro la cultura, el cine, el arte, la música y la comunicación social, que observaron las calles de Paris mejor que la lupa de los cronistas oficiales. La inolvidable épica francesa dejó como señal de sus románticos ideales un ramillete de lemas en los que sintetizó sus metas, sus contradicciones, su rabia y sus propósitos de cambiar el mundo por otro mejor. Con adoquines y también con palabras dejó constancia de su deseo de dejar atrás el recuerdo de la guerra y el dolor de sus padres y dar paso al entusiasmo de una juventud que no tenía nada que olvidar y mucho que vivir sin los límites del pasado. Y estalló un enfrentamiento abierto que tuvo muchas inspiraciones.

Fascinación, mito y nostalgia es lo que sugiere el Mayo del 68 que ahora cumple medio siglo. ¿Qué fue realmente aquella revolución, qué significó, cuáles fueron sus efectos? Como no confío en el relato de los historiadores, miro la cultura, el cine, el arte, la música y la comunicación social, que observaron las calles de Paris mejor que la lupa de los cronistas oficiales. La inolvidable épica francesa dejó como señal de sus románticos ideales un ramillete de lemas en los que sintetizó sus metas, sus contradicciones, su rabia y sus propósitos de cambiar el mundo por otro mejor. Con adoquines y también con palabras dejó constancia de su deseo de dejar atrás el recuerdo de la guerra y el dolor de sus padres y dar paso al entusiasmo de una juventud que no tenía nada que olvidar y mucho que vivir sin los límites del pasado. Y estalló un enfrentamiento abierto que tuvo muchas inspiraciones.

La mayor fascinación popular es la rebeldía. Alabamos la sublevación, pero sin arriesgar lo que tenemos y se la dejamos a quienes poseen un espíritu menos conservador, a “los irresponsables”. Entonces, a los estudiantes de la Sorbona, sus profesores y después a los obreros. Y ahora a los catalanes. Mitificamos a los piratas, a los amantes que quiebran normas, a los héroes de todas las causas, a los que se juegan la vida por todos. Nos gustan sus historias, sus canciones, sus novelas, sus películas, sus carteles, sus eslóganes… Admiramos el levantamiento de quienes pugnan por cambiar un sistema invariable y sus trucadas reglas. Sonreímos ante la belleza iconoclasta e idealista de sus grafitis:

«Prohibido prohibir»

Es una gran contradicción empezar a derribar el esclerótico gaullismo con una prohibición. Pero no encierra una negación. Es una invocación libertaria, porque las ideas anarquistas insuflaron las revueltas con su sentido antiautoritario. También los trotskistas y maoístas. El alma del lema es la denuncia de la falsa libertad que se disfraza de leyes para garantizar el orden, cuando en realidad conformaban un modelo de prohibiciones. Cincuenta años después, el prohibicionismo es absoluto, como la “ley mordaza” y las reglas extrajudiciales que restringen la libertad de expresión y manifestación. Aquellos jóvenes clamaban contra el mal de censurar la vida y tutelar a los ciudadanos. La república se había convertido en el cuartel del general al mando. Y su asfixia llegaba a las aulas, a las fábricas y a todos los rincones de Francia.

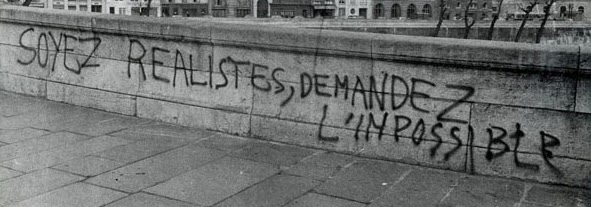

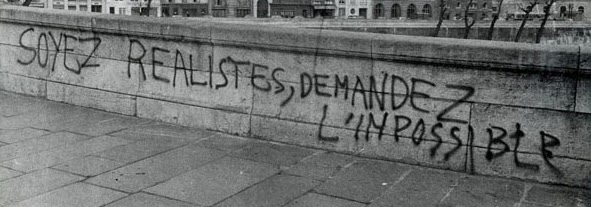

«Sean realistas: pidan lo imposible»

Es de las mejores propuestas de la revolución, la más penetrante y la que mejor expresa el fenómeno sociopolítico de Mayo 68. Una de sus marcas. Naturalmente, reflejaba la denuncia contra la estrechez ideológica, frente a la que se alzaba la convicción de que no había nada imposible fuera del marco del absurdo, incluso en lo paradójico. Podía cambiarse el rumbo de la enseñanza, ofrecer un sistema de libertades que rompiera los patrones de la moral hipócrita y católica, una alternativa poderosamente laica. Las libertades no eran reales, porque la tradición las recortaba de hecho. Lo imposible era una frontera ficticia que podía traspasarse por una conciencia radical de la libertad. El mensaje que hablaba en las paredes era que la acción política, cultural y social podía llevar a metas insospechadas y que Francia, como el mundo entero, no estaba condenada al perenne terror de la guerra fría, al trágico fracaso del comunismo y al capitalismo explotador. Ninguna de las tres barreras se percibía infranqueable.

«La imaginación al poder»

El gran eslogan, el más recordado, el más auténtico. La imaginación, el vuelo de la libertad, el sueño como arma de combate. La más antigua de las ilusiones de todas las culturas. El alma literaria francesa, en aquella época sumida en el pesimismo, avalaba esa promesa frente a la realidad. La revolución democrática situaba la imaginación al frente de la lucha contra el poder empobrecido y la resignación. El mundo bullía: la oposición a la guerra de Vietnam era un clamor, en Estados Unidos la causa de los derechos civiles pagaba su sacrificio con el asesinato de Martin Luther King, el movimiento hippie preconizaba el amor libre y el medio ambiente, la primavera de Praga acababa aplastada por los tanques, el planeta estaba dividido en dos bloques bajo la amenaza nuclear… Y en Euskadi comenzaba la historia armada de ETA. Había necesidad de ruptura y hacer saltar por los aires el sistema desde la conciencia de la libertad individual. La posguerra había terminado.

«No me liberen, yo basto para eso»

No solo los militares, también las ideologías, todas, proyectaban un sentido de liberación desde la superioridad y la tutela. El Mayo 68 se rebelaba contra eso, la protección, el paternalismo, la seguridad condicionada. Nadie tenía que liberarnos, sino desamortizar la libertad en propiedad del poder concebido como férrea autoridad. La reclamación era la libertad de cada uno. Por eso, surgieron líderes, paradójicamente, para testimoniar la emancipación de todos: Alain Krivine, Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar y Caroline de Bendern, la icónica chica de la bandera… Fueron dirigentes sin querer, carentes de aspiraciones de mando, cabecillas de una fortaleza espontánea que creció a medida que el Estado se sintió acorralado. De Gaulle tardó un año en caer y, en el colmo de su indecencia, fue a España a visitar a Franco. Aquel viejo zorro era el símbolo de todo lo caduco contra lo que se alzaron estudiantes y obreros.

«La poesía está en la calle»

No hay revolución sin emociones y lirismo. Mayo 68 era pura poesía, más arte que política, más pasión que un proyecto de poder. Como todas las utopías fue belleza. Mandaba la canción protesta. Se apagaban los Beatles y tomaban fuerza Rolling, Dylan, Jon Baez, Janis Joplin… Y hasta Raimon pudo hacer sonar sus canciones arrebatadas ante seis mil estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense de Madrid. La poesía ya no estaba en las estanterías y en su torre de marfil, pura y disecada, y se aproximaba a aquella “poesía cargada de futuro” de la que el vasco Gabriel Celaya había escrito años antes. París quiso ser el centro de todas las inquietudes y acertó en simbolizarlas en una insurrección caótica, pero eficaz pese a todo. No fue, como se ha escrito, una protesta pija, una juerga de hijos de papá. O “la revuelta de los zánganos”, como la calificó Mitterrand. Cambió el mundo y lo hizo menos odioso y vivible.

«Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución”

Mayo 68 no solo pedía abrir la libertad: también las braguetas. La revolución sexual ya había comenzado y la rebelión francesa la hizo suya, la expandió, le dio una nueva estética urbana y europea. El amor y la revolución copularon ardientemente. Se ha dicho que las chicas tuvieron un papel secundario; sin embargo, las imágenes de las protestas, pese a su violencia, indican una gran participación de las mujeres. Con todo, la liberación sexual, el amor sin barreras morales, la contracepción y otros derechos asociados estuvieron presentes en un proyecto de ruptura que tuvo mucho de espontáneo y algo de ingenuo; pero por eso, auténtico y revolucionario.

«Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar»

La contracultura estalló en Paris de forma gloriosa. Quizás pocos conocían sus tesis antisistema, pero impregnó las revueltas. Se cuestionaba no solo la organización universitaria francesa, sino también el modelo mismo, ya consolidado como estructura de poder, el establishment. Se cuestionaba el capitalismo, al igual que la familia patriarcal, las tradiciones jerárquicas y la sociedad burguesa. Había que desaprender. Se invitaba a soñar con un mundo más anárquico, limpio y libre, empezando por desestabilizar la autoridad y tomar las calles y la ciudad. Había estallado la utopía.

Y todo aquello quedó en un principio de cambios que el régimen fue engullendo por su falta de liderazgo y vertebración política, como ocurre con todas las rupturas desorganizadas. ¿Qué fue del 15M, lo más parecido a aquello en el Estado español, en 2011? ¿En qué quedarán las agitaciones feministas y de los pensionistas? Provocarán, sí, reformas y avances moderados. ¿Por qué? Porque la gente sabe -y teme- que tiene más que perder que ganar si aprieta demasiado las clavijas al sistema. Quedan los catalanes, heroicos y empecinados, dignos herederos del espíritu rebelde y rompedor de Mayo 68. No hemos madurado, y ha pasado medio siglo.