Miércoles 17 de febrero de 2021

El título suena a exageración pero cuando hoy son noticia que el PP abandona su sede de Genova 13 y que Euskaltel Euskadi vuelve a correr con su camiseta naranja, la conjunción de ambas noticias, me da este recuerdo.

Era 1996. El PP de Aznar había ganado las elecciones. La campaña, como el pasado había sido muy bronco, pero Aznar necesitaba de CIU, Coalición Canaria y el PNV. Y teníamos dos posibilidades, o negociábamos e íbamos día a día fortaleciendo Euzkadi o nos poníamos exquisitos y decíamos que no negociábamos con fachas, que suele ser lo habitual. Pero el PNV no va de complejos. El PNV va de vencer resistencias y barrer para casa.

Al frente del PNV estaba Xabier Arzalluz que tras analizar la cuestión en el EBB y en su Asamblea, decidió negociar y como consecuencia de esto se acordó apoyar un pacto de investidura. No se logró un pacto de legislatura pues los sindicatos pusieron sobre la mesa que si se negociaba el régimen económico de la Seguridad Social, ellos recibían a Aznar con una huelga general pues se rompía el tótem de la Caja Única y que por eso no pasaban. Les importaba un pito que el estatuto de Gernika fuera una ley orgánica de obligado cumplimiento.

Nosotros logramos avances en la consolidación del Concierto y acuerdos importantes, uno de ellos la creación de Euskaltel. Una telefonía propia que posteriormente con su equipo ciclista entusiasmó a los aficionados vascos y proyectó su imagen por todo el mundo.

Tras el acuerdo, muy trabajado por el vicelehendakari Juan José Ibarretxe, me llamó Mayor Oreja. Estaba feliz. Quería que viniera todo el PP a Bilbao como habían hecho con los catalanes. Le dije que preferíamos ir nosotros a Madrid. «¿En qué hotel?», me preguntó. «No. En vuestra sede», le dije. No se lo terminaba de creer porque toda la obsesión de CiU había consistido en que el PP fuera a Barcelona, poco menos que a inclinar la cerviz, al hotel Majestic. Sin embargo, el montaraz PNV lo quería hacer nada menos que en la sede del PP. «Yo por ir a la sede del PP no voy a dejar de ser nacionalista vasco. No tengo complejo alguno», le contesté.

El martes 30 de abril salíamos Arzalluz y yo hacia Madrid rumbo a la sede del PP. La expectación era inusitada. Subimos al despacho de Aznar. Allí estaba con Rato, Rajoy y Mayor Oreja. Hablamos del acuerdo y de sus partes. Había una cláusula secreta a petición de Aznar. Habíamos llegado al acuerdo sobre el segundo operador de telefonía, Euskaltel, y el PP no quería que esto se supiera porque CiU les iba a pedir a ellos lo mismo. Y allí estaba. Pero Arzalluz quería que Aznar firmara el documento. Éste le preguntó si no se fiaba de él. «Sí, pero me fío más si firmas», le contestó Arzalluz. «Pero bueno, ¿vosotros no habláis siempre de la palabra de vasco?», y diciendo esto puso su mano sobre la carpetilla verde. Con ese gesto daba por firmado el documento.

En aquel séptimo piso los dirigentes del PP nos comentaron lo complicado de nuestra organización, los mítines de los fines de semana, la labor diaria. Ellos nos decían que por haber tenido un partido con listas abiertas casi se quedan sin organización en 1986. «Es terrible cuando la gente hace propaganda en la prensa para lograr un cargo interno».

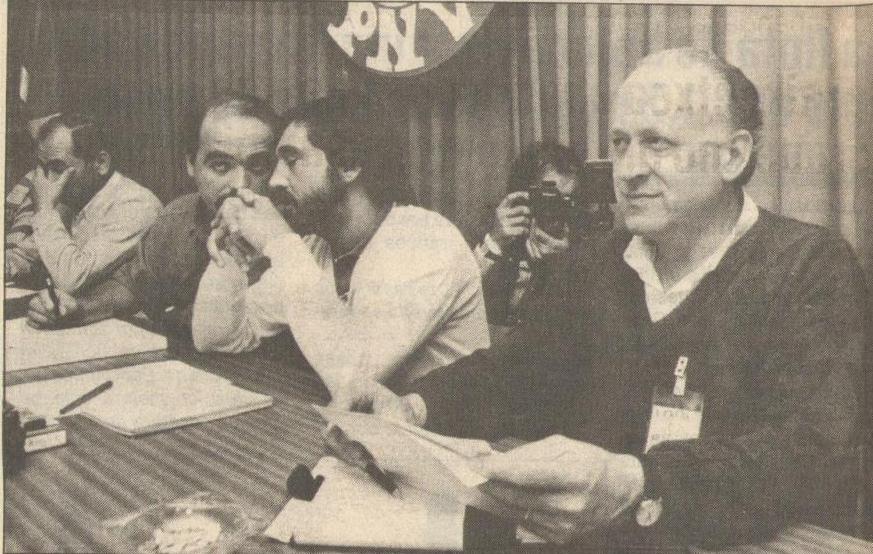

Y con las mismas fuimos a la planta baja, a una rueda de prensa que estaba de bote en bote, con las gaviotas del PP detrás. Un periodista le preguntó a Arzalluz si sabía dónde estaba. «Por supuesto. Esto de aquí detrás son las gaviotas del PP y este edificio la sede del PP en la calle de Génova, 13. ¿No es así? ¿Usted cree que yo no sé con quién estoy pactando?». Trece cámaras de televisión y una rueda de prensa de una hora. Arzalluz utilizó su contrastada capacidad didáctica para explicar el acuerdo. Dijo que había tenido especial interés en que se hiciera público. Al final el PP accedió. «No hay nada mejor que la transparencia, que la gente lo sepa por si alguien lo incumple». Al no haber firma, la prensa actuaría como BOE.

Contestó asimismo en euskera. Seguramente sería aquella la primera vez y quizá la última que en aquella sala resonara el euskera. La imagen era increíble y, hoy, impensable. Los dos en la sede del PP. Arzalluz hablando en euskera de acuerdos con Aznar en su propia casa. Impactante e insólito.

Subimos de nuevo al despacho de Aznar. Firmaba cartas. Nos enseñó la sede. Es todo un edificio, aunque es mucho mejor Sabin Etxea. «Seguro que cuando veas Sabin Etxea y degustes nuestras exquisiteces —le dijo Arzalluz a Aznar— te gustará más el nuestro y comenzarás a entender un poco mejor al PNV».

Hoy es noticia que vuelve el equipo ciclista y que la sede de Genova 13 desaparece. El lastre de la corrupción se la ha llevado. No estoy muy seguro si van a lograr cambiar de imagen por eso. Convergencia en Catalunya cambió de sede y de nombre. Han desaparecido. La gente puede asociar una sede a la corrupción, pero la mayoría lo hace a los éxitos y los 23 años de Pujol que hoy denigran, están en el imaginario colectivo para bien. Lo peor es pues marear al personal.

Termino. Recuerdo con agrado aquella rueda de prensa y el euskera utilizado por Xabier hablando de todo menos de Euskaltel que había nacido en el piso de arriba pero no había que dar cuenta de ello para que CIU no pidiera lo mismo.

Como diría Clinton en 1993. ”Es la política, imbécil”.