Dicen algunos que hace ya más de treinta años –el 4 de diciembre de 1987– descubrí el que hoy en día es el mayor menhir vasco (5,4 m) y de los que están en el estado español. Un hallazgo con pocas alegrías en su momento porque nadie me hizo ni caso e, incluso hoy en día, poco placer aporta el atribuirme el “descubrimiento” de algo que, en principio, “descubrirían” sus creadores varios milenios atrás (Neolítico). Mejor hablemos de “reencuentro” por tanto…

Y la verdad es que no le he dado importancia alguna y ni siquiera lo había hecho público. Pero como mi buen amigo I. García Uribe, un verdadero terremoto de las comunicaciones exclusivas y primicias, lo publicó para todo el mundo esta semana pasada, creo que me veo obligado a saltar a la arena para contarlo en versión original.

Mi compañero de batallas Juanjo Hidalgo y yo éramos unos jóvenes atípicos. Y mientras la gente de nuestra edad se ponía bien los fines de semana y andaban desaforados en el noble arte del aquí te pillo aquí te mato, nosotros pasamos (nunca mejor dicho lo de “pasábamos”) en los años 1985, 1986 y 1987 todos los fines de semana o tardes que podíamos escudriñando Gorbeia. Mirando cada piedra, anotando cada carbonera y midiendo los restos de cualquier chabola.

Pero aquel 4 de diciembre de 1987 era viernes y había salido de trabajar en el recién estrenado polideportivo de Laudio. Supongo que no había plan especial conjunto por lo que fui solo. Comí y sin parar un instante salí disparado hacia Gorbeia para poder hacer una incursión con la que repasar alguna zona cercana. Y es que las horas de luz eran muy escasas por esas fechas. Allí estaba yo. Buscando piedras especiales…

Pronto me llamaron la atención dos colosales bloques que todos conocíamos de las escapadas montañeras pero que ahora miraba con otros ojos, llegando a una deducción rompedora.

Por una parte estaban ligeramente separados, reposando sobre la tierra y hierba, sin contacto alguno con otros afloramientos rocosos, lo que indicaba que no era una ubicación original sino que habían sido acarreadas hasta allí. Eran miles de kilos, por tanto un transporte impensable para ningún capricho de pastor. Estaba frente al primer indicio inequívoco.

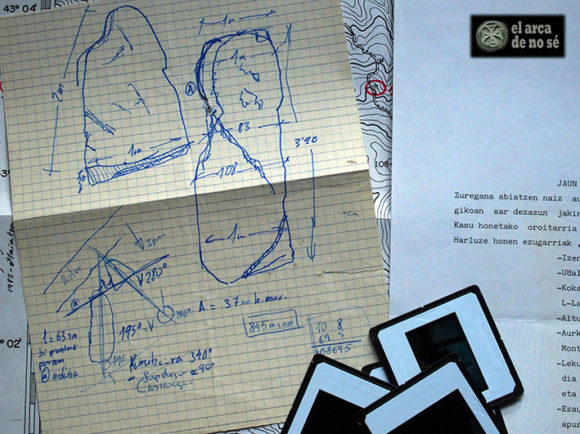

LA CLAVE. El segundo fue un detalle que me puso los pelos de punta en aquel helador anochecer: los dos fragmentos parecían coincidir entre sí. Es más: uno estaba virado con respecto al otro y habría que girarlo sobre su eje para poder hacerlos encajar. Por eso, totalmente embriagado y emocionado por lo que tenía enfrente, supe que aquella piedra había estado en pie y, por las razones que fuesen, se derrumbó en un momento de la historia, fracturándose en dos en la caída y, con el gran impacto, volteándose una de las piezas y alejándose ligeramente de la otra.

La emoción pudo más que la sensatez y por eso alargué tanto la comprobación que, una vez más, hizo que me atrapase la noche allí arriba. Y, de nuevo, con la linterna olvidada en casa. Descendí como pude por aquellas laderas, sorteando los obstáculos con los que la oscuridad parecía mofarse de mis ilusiones. Iba eufórico, loco, riéndome en mi interior de todos aquellos desdichados que necesitaban comprar drogas para tener subidones…

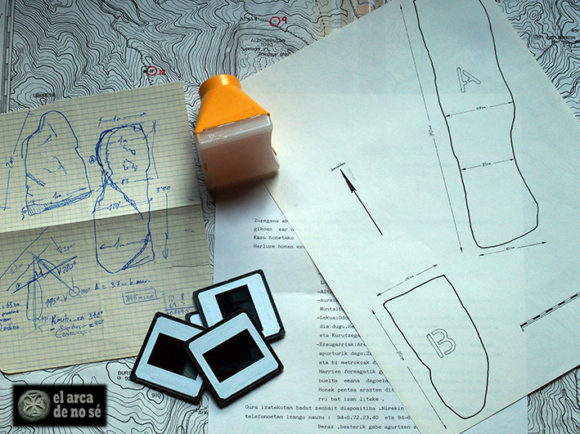

Creo que dos días después, con una buena helada, ascendí de nuevo con libreta, cinta métrica y una buena brújula con la que tomar diversos ángulos para ubicarla con precisión en el mapa. Se hacía por triangulación, ni soñar con los GPS que nos trajo el futuro. También subí la modesta cámara fotográfica y un carrete de diapositivas de aquella bendita marca Perutzchrome que, a pesar de ser la más barata, nos daba imágenes dignas y con gran saturación en los colores. Tanto que en ocasiones el resultado era incluso más bonito que la realidad: eso era lo que necesitaba en aquellos momentos de pasión.

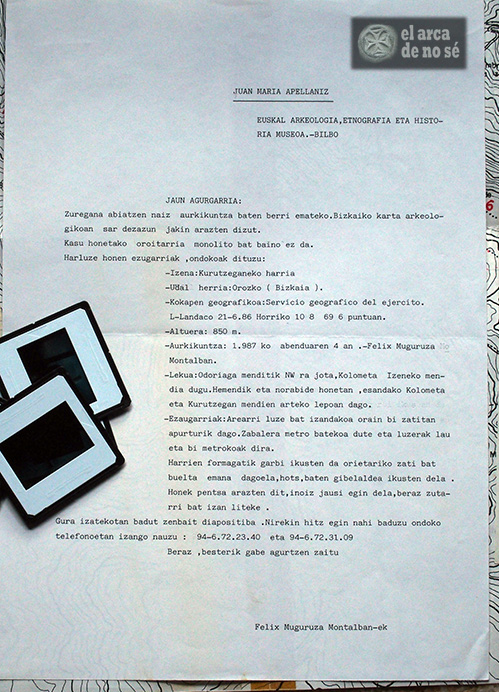

LA CARTA. Ya en casa, redacté el oportuno informe a modo de carta, mecanografiado y en un euskera escrito propio de aquella época, enviándola para a su ver pedir una cita que llegaría días después.

Así, acudí al Museo de Arqueología –entonces Euskal Arkeologia, Etnografía eta Kondaira Museoa– en donde me había citado con su director, uno de los gurús de la arqueología, uno de los padres de su modernización, alguien por quien tanta admiración y agradecimiento yo tenía: el bilbotarra Juan María Apellaniz (1932).

CAJA DE GALLETAS. Ante un grande así, me jugaba todo a una carta. Por ello, para seducirle con mi propuesta de que aquello era un menhir, además de las diapositivas preparé una reproducción de los dos bloques a escala, pegando sucesivas capas de cartón de cajas de galletas y así poder reproducir aquellos resaltes de la línea de la fractura para demostrar que uno de los bloques se había girado consecuencia de una caída desde una posición en vertical.

LA CIENCIA SIN CIENCIA. Enseguida debió percibir que aquel chaval tan apasionado en sus explicaciones no era sino un pobre charlatán con pocos conocimientos en la materia. Y pronto me aclaró que, en lugares como Gorbeia era en teoría imposible que apareciesen menhires, pues eran propios de otras tierras.

Además, mientras miraba las diapositivas a través de un visor que también le llevé, comentaba altanero y poco condescendiente que, a simple vista, por el tipo de canteado y forma, se apreciaba que no era lo que yo pretendía, porque no tenía ningún aparente trabajo de talla ni hechura antropomorfa —con similitud a la figura humana— que le permitiese darlo por válido. Lo cierto es que no dedicó mucho tiempo a examinar lo que yo le mostraba. Y la maqueta hecha con tanta ilusión y cartón, sólo probaba que era algo que yo había fabricado –quizá a mi antojo– para justificar mis ensoñaciones. Por eso no creyó en ello, no creyó en alguien que no estaba respaldado por una mínima trayectoria en la materia.

Al contrario que yo que, despechado y apesadumbrado por la respuesta, le insistía que, bien como mojón, bien como un simple bloque o lo que fuese, aquella piedra había estado en pie y unida en una sola pieza. Ninguna obra de la naturaleza sino algo tan humano como colosal. Y seguía insistiendo que era demasiado grande para un fin pastoril o el que fuese.

Allí le dejé diapositivas, el informe –del que afortunadamente conservo una copia– y la réplica en cartón. Y regresé de Bilbao cabizbajo en aquel tren que casi no podía arrastrar mi inmensa desilusión. Afligido por no haber dado la talla y haberme sentido mirado como quien te dice “a dónde irá este pobre iluminado...”.

Pasados los años he escuchado que el mismo Apellaniz ya había visitado aquellas piedras en los 60, descartándolo como monumento megalítico. Sin duda por no haberse percatado del encaje entre piezas que yo sí que había visto.

Por eso soy ahora el primero que lo dio como menhir, con pruebas fehacientes y con un estudio planteado con un mínimo de método.

LA CIENCIA DE VERDAD. Sea como fuere, mucho tiempo después –22 años– de mis desventuras, el arqueólogo y amigo Juan Carlos López Quintana, en un estudio que realizó para el parque natural de Gorbeia, catalogó como menhir dicho elemento que, por cierto, alguien había movido de su estado original con una máquina para –dicen– comprobar si había algún “tesoro” debajo y haciendo de aquellos dos bloques, tres.

EL MENHIR. Declarado “bien cultural” por el Decreto 25/2009 del Gobierno Vasco (BOPV 6-3-2009) se encuentra catalogado y difundido por todo el mundo gracias a la labor y difusión del citado arqueólogo y todo el equipo de entusiastas que allí trabajó.

En las excavaciones arqueológicas se acreditó la existencia de una nítida estructura constructiva en el subsuelo para encajar y fijar en vertical aquel descomunal bloque. Era un monolito además que, al contrario de lo que me alegó en su día Apellániz, estaba tallado para darle más esbeltez, por lo que no había duda: sus conocimientos habían demostrado lo que mis cartones de la caja de galletas no pudieron en su día. Las dataciones también ofrecían varios milenios de antigüedad. No había duda.

Viendo el potencial que aquel elemento arqueológico podía proyectar, se elaboró en 2010 un complejo proyecto de restauración y erección del menhir que se materializó en mayo de 2011, ahora ayudado por un corsé metálico que une las piezas.

EL SEÑOR DE LA MONTAÑA. Y desde entonces vive enseñoreado de nuevo en aquellos inhóspitos parajes. Porque los nobles siempre han de mostrarse en pie frente a sus súbditos. Y corta vientos y, con su arrogante verticalidad, humilla a las celosas líneas de los horizontes a las que ha robado todo el protagonismo.

Se dice también que pasa las noches contando estrellas, una por cada admirador que lo ha visitado en estos milenios de su prolongada vida. Y, pecando de vanidad, estoy seguro de que, entre ellos, se acuerda con especial simpatía a aquel chaval que, vestido con un libertario de lona amarilla y unos pantalones de peto de mahón, supo escuchar los lamentos de angustia que lanzaban aquellas piedras, lamentos que pedían desesperados ayuda para se le devolviese la esbeltez que en su origen había gozado.

Por lo que me toca, estoy orgulloso de él porque me eligió entre tantos pretendientes para desvelar sus intimidades ocultas durante siglos y siglos. Supongo que él también estará encantado conmigo, por haberle creído desde el primer día. Aunque he de reconocer que tuvo más suerte que yo: jugaba con la ventaja de no ser tan joven…

Agur eta ohore, handi horri…

Dedicado, a pesar de todo, con respeto a J. M. Apellaniz, por toda su aportación a nuestra cultura. Y con mucho amor a J. C. López Quintana y Amagoia Guenaga, los magos que resucitaron al gigante caído.