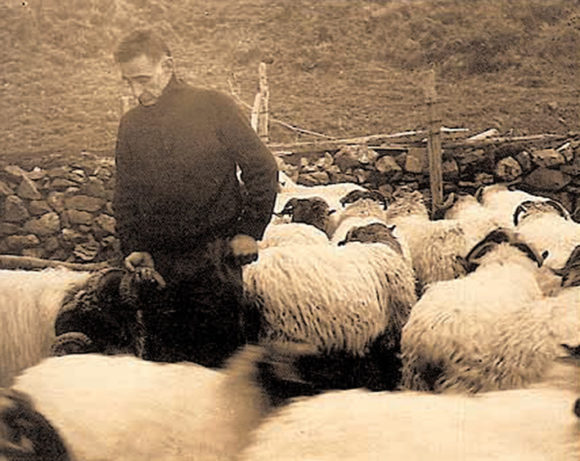

Un día como hoy, 7 de noviembre, pero de 1976, falleció de una manera extraña y repentina Ferdinand Aire, el más misterioso y mejor de los bertsolaris que ha dado este país. Urepeleko artzaina, el pastor de Urepel (Baja Navarra, República francesa), más conocido por el nombre de su caserío y borda: Xalbador.

INESPERADA DAMA NEGRA

Estaba recibiendo un homenaje en el que toda Euskal Herria le rindió honores en el frontón de su pueblo cuando se sumó también la muerte a la fiesta, tenebrosa dama que lo recogió allí mismo para llevárselo ladera arriba, hasta la gloria de la eternidad. En realidad, todo parece indicar que su corazón no aguantó tanta emoción ya que, aquella gente en su mayoría desplazada desde Hegoalde (porción sur de Euskal Herria, Reino de España) era la que le había abucheado y humillado, como pocas veces se ha hecho, unos años atrás.

EL HABLA DE LA SANGRE

Ferdinand Xalbador, no era sino un humilde pastor, sin estudios, pero que pronto destacó por su creatividad lírica y alta sensibilidad. Algo que chocaba en un país en el que el fundamento era el culto a la bestialidad, cuanto más y más escandalosa se hiciese mejor. Pero nuestro pastor era diferente. Y quizá por ello incómodo e incomprendido.

Él mismo se extrañaba en ocasiones de los versos que improvisaba con una belleza magistral y lo atribuía a una especie de posesión con la que, decía, cantaba realmente su sangre y no su garganta. Era el odolaren mintzoa, ‘el habla de la sangre’ que tan famoso le hizo.

Pero como todo artista creativo era incómodo por sus rarezas. Hoy mismo, a pesar de estar convertido en una especie de símbolo nacional la gente mayor de su pueblo habla todavía de él a regañadientes, un poco incomodados, ya que en más de una ocasión fue llamado al orden por su comuna. Era un personaje difícil, peculiar.

CARRERA Y LÁGRIMAS

Sus primeros versos ya fueron legendarios. Siendo un crío, se encontraba en la plaza de su pueblo (el caserío Xalbador está a media ladera de una montaña, alejada del casco urbano) cuando escuchó en la taberna a unos bertsolaris de cierta calidad y reconocimiento al parecer.

Él, ni corto ni perezoso, desde el exterior y a través de la ventana, no pudo reprimir aquel habla de la sangre e improvisó unos versos que cantó para todos los que allí estaban. Mal acabó aquella primera actuación porque la bronca y reprimenda fueron monumentales y salió llorando, humillado, sin entender nada, corriendo hacia su casa, a refugiarse en aquel rebaño que ninguna impertinente pregunta le iba a hacer. Pero ya había nacido la leyenda, porque la reprimenda de los bertsolaris y organizadores no eran sino un ataque de celos y desconcierto ante los impresionantes versos que acababan de escuchar de aquel muchacho y que los había ridiculizado por su gran calidad.

PITOS Y ABUCHEOS

Pero su protagonismo involuntario le vino en 1967, en aquel fatídico campeonato de bersolaris de Euskal Herria. Tras las actuaciones eliminatorias, llegó el veredicto previo a la final y quedaron para disputar el campeonato Xalbador y Uztapide, otro gran bertsolari.

Y allí comenzaron los abucheos y pitidos que llenaron con gran escándalo todo el frontón de Anoeta, simplemente porque aquel público sobrecargado de necios no quería ni pensar que los finalistas o el ganador no fuesen guipuzcoanos. Y, por miedo a la que se podía liar en aquella atmósfera exaltada, el jurado, aun habiendo hilvanado unos versos mejores Xalbador, dio la txapela de vencedor a Uztapide.

Y ahí es cuando, desde el fondo de la humillación, se ensalzó como el más glorioso de los bertsolaris, cantando un verso a aquel respetable al que había «ofendido» por su simple presencia. Y en lugar de recriminar el atraco del que había sido objeto pidió perdón y les mostro su afecto:

«Anai-arrebok, ez otoi pentsa / neu ere gustora nagonik / poz gehiago izango nuen / albotik beha egonik. // Zuek ezpazerate kontentu / errua ez daukat ez nik, / txistuak jo dituzute bainan / maite zaituztet orainik».

(‘Hermanos y hermanas, por favor, no penséis que estoy aquí a gusto y más feliz estaría ahí abajo, apartado; Si no estáis contentos conmigo, no es culpa mía; y aunque me habéis pitado yo sigo amándoos todavía‘).

Lo hizo, como puede verse, en dialecto guipuzcoano, en una exhibición magistral del dominio de la lengua, para acercarse aún más al alma de aquel público hostil. Algún bobo aún pitó pero la mayoría de los presentes se puso en pie para aplaudirle, dejando incluso caer alguna lágrima por la emoción.

Desde entonces la leyenda no hizo más que crecer y crecer y, años después, todo el mundo lo adoraba. Y lo adoramos.

DE UREPEL A LOS CIELOS

Por ello, avergonzados por ese histórico escándalo que aún hoy en día en cierto modo se silencia, acudió mayoritariamente gente de Gipuzkoa a aquel primer y único gran homenaje en el bucólico pueblo de Urepel. Y tal fue su emoción, que tras hacer unos memorables versos de agradecimiento se sintió indispuesto y falleció en el exterior de aquel frontón.

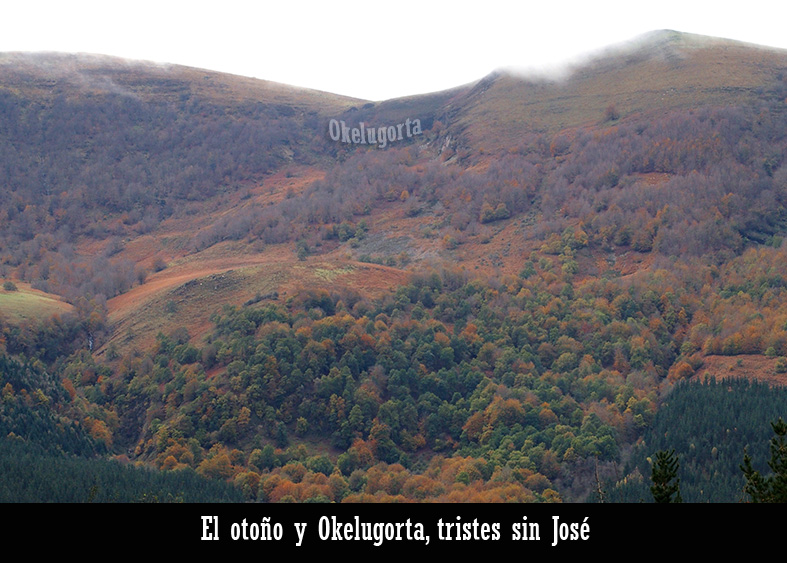

Pero falleció Ferdinand Aire, no el bertsolari Xalbador que ya goza de plena inmortalidad. Desde entonces la sangre de aquel tímido pastor sigue cantando por las laderas del Pirineo vasco los poemas melancólicos más bellos que se hayan concebido en euskera. Y nunca más nadie ha conseguido decir cosas tan simples pero tan bellas como lo hizo Ferdinand.

Para colmo de males, el músico y compositor Xabier Lete, con el corazón destrozado por el inesperado fallecimiento de su amigo, le compuso una canción con lo más estremecedor de sus entrañas: «Xalbadorren heriotzean» (‘en el fallecimiento de Xalbador’). Hoy está considerada la canción vasca más bella y es todo un himno nacional.

Es difícil no emocionarse al escucharla y mucho más un día como hoy, en el que sentimos la asfixia de tantos años en los que nos falta el Aire… Ferdinand Aire, Xalbador, el pastor de palabras cuya sangre hablaba. In memoriam.