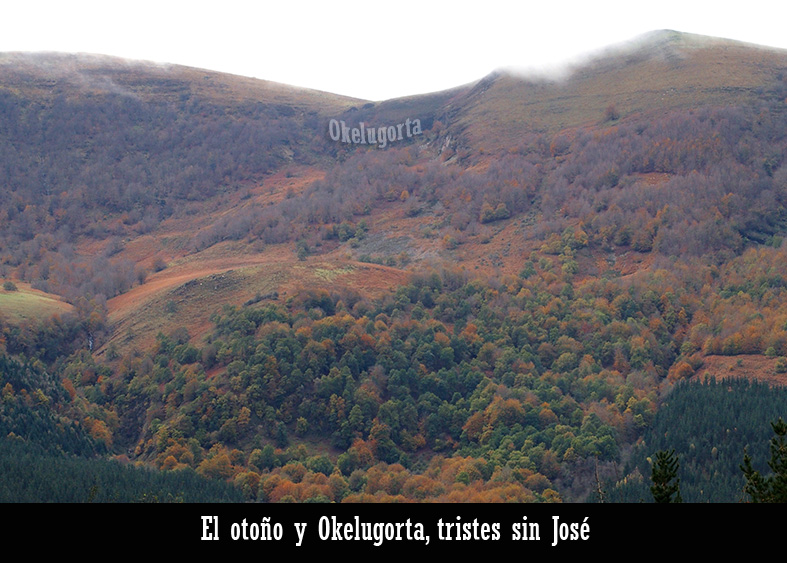

Quizá sabiendo de la importancia que el paraje iba a tener en el futuro, las montañas de Oderiaga y Egilleor formaron hace ya varios millones de años una especie de hornacina geológica en su cara norte. Un enclave por tanto umbrío, cerrado a la luz. Y ése es precisamente el significado de la arcaica palabra okelu que da nombre al lugar: Okelugorta, forma original del topónimo y que hoy mayoritariamente se pronuncia como Okulukorta u Okulugorta.

En lo que a interés etnográfico y patrimonial se refiere no ha existido en Gorbeia una majada pastoril tan interesante y bella como la de Okelugorta, un santuario al que poca gente asoma subiendo o bajando por sus atrevidos senderos, entorno apartado de inoportunas visitas y masificaciones que sufren otros parajes del macizo. Al contrario, aquí conviven desde siempre con los pastores el más riguroso silencio y la soledad… Soledad que se torna esposa, confesora y amante de todo venerable pastor.

Aquel lugar muestra su semblante más adictivo y conmovedor en invierno, cuando pugnan por el territorio las insolentes sombras y las blancas luces. A partir de este punto, se desparraman éstas para iluminar toda esa Bizkaia que tan humanizada vive a los pies de nuestro altivo púlpito.

Por eso creo que amo y siento aquel paraje. Por el invierno…

Porque fue un 16 de diciembre de hace ya 32 años (1985) cuando acudimos hasta allí a visitar al más puro de los pastores, a aquel que en su soltera soledad bailaba con esas luces y sombras hasta que las primeras nieves nieve lo mandaban al valle. Era José Larrinaga Zubiaur, el pastor de los pastores, cuya alma nos abandonó ayer, día 3, para dejarnos enterrados a los vivos. Quizá porque las nieves que para hoy están anunciadas ya le habían comunicado que era el momento de abandonar la chabola de esta vida.

Él fue quien nos contó aquel memorable día algún detalle más de la leyenda de Aranekoarri que mi compañero Juanjo Hidalgo y yo rastreábamos y documentábamos en todas sus variantes desde hacía ya bastante tiempo. Una pastorcilla que en unos cercanos parajes había desaparecido devorada por los lobos. También en el crudo invierno.

Íbamos temerosos al encuentro porque otros pastores entrevistados nos habían avisado que no era persona de concesiones, nadie dado a la farándula de ser famoso o mediático. Pero todos coincidían en lo mismo: que nadie mejor que él para informarnos. Porque sabían, como luego certificamos nosotros mismos, que él era cristalino, puro, el diáfano tesoro que todo etnógrafo quería localizar, tocar, sentir y respirar…

Contra todo pronóstico, nos recibió con los brazos abiertos, algo que nos sorprendió porque es verídico que era muy selectivo en este aspecto. Nos dio todo tipo de información y, lo más importante, su amistad. Una diapositiva y una grabación en cinta de casette son testigos de aquel día. Por cierto, rollos y cintas que comprábamos a medias para poder sufragar tanta investigación sin un duro en el bolsillo ¡Cuánto nos educó aquella austeridad!

Desde aquel día, José Larrinaga, «el del barrio de Isasi (Orozko)», el hijo del no menos legendario pastor Leonbaltza, quedó forjado en nuestro ideario como el más sublime y preservado de los pastores, el modelo a investigar, la inmaculada esencia de la cultura del pastoreo vasco.

En las tres décadas transcurridas desde entonces, siempre que he podido, he vuelto de nuevo a la chabola. En soledad, como han de vivirse aquellos parajes para sentirlos en su plenitud. Aún hoy en día me gusta acudir hasta allí porque me sigue conmoviendo el ver algo extraordinario: la escenificación del final del pastoreo a mano de sus protagonistas. A ver cómo lo cuento…

Sintiéndose José ya mayor y que no iba a poder seguir subiendo hasta su altar de Okelugorta, decidió derruir él mismo la chabola para que no le trajese ningún problema en el futuro. Porque, con gran desgarro y dolor, había determinado que nunca más iba a retornar a su bendita majada.

Visto desde el raciocinio exterior parecería imperdonable la destrucción de un elemento patrimonial tan extraordinario pero, siendo obra de aquellas santas manos, no podía haber mala intención. Conociéndole, forzosamente debía ser su actuación lo sensato o, cuanto menos, una decisión, seguro que difícil en lo personal, y que nos gustase o no tendríamos que respetar.

Fue una heladora tarde de invierno cuando pasé por allí, sudoroso y angustiado. Por miedo a que me sorprendiese la inminente noche en la soledad del monte. Y me encontré de frente con el panorama de la ruina de la chabola, aquel mensaje que certificaba el fin de una cultura centenaria de trashumancia a la montaña. Una mezcla de angustia y emoción me zarandeó de tal modo que decidí quedarme allí, inerte. Sin sentido alguno para las prisas, me paré a meditar y entregarme rendido aunque sosegado a la inquietante oscuridad. Ya bajaría con la claridad de la luna como otras veces había hecho. Lo primero era frenar la hemorragia emocional que me desangraba el alma.

Como pude, recogí de la chabola algún elemento que, por su escaso valor, había abandonado allí para siempre José. Una botella vacía de la legendaria gaseosa Iturri, un antiguo candil de petróleo y, sobre todo, su lanka (banco de ordeño): un elemento de factura cuidada, elegante, bello como no creo que haya otro en Gorbeia y que, desde aquel camino de trompicones compartido entre tinieblas, convive con mi familia en el salón de casa para rendirle culto y dar cierto sentido y placer a mi vida con el solo hecho de contemplarlo.

Por sus problemas de salud, no tardó mucho José en buscar mejor calidad de vida en una residencia de Dima, donde ha vivido esta última década y en donde espiró ayer su último aliento tras haber llenado con la mayor pureza humana sus 90 años de existencia.

Por eso estoy aquí, escribiéndole estas emocionadas líneas de homenaje mientras observo y palpo este dichoso banco de ordeño que tanto adoro. Un elemento que espero acabe en algún museo cuando yo también falte, cuando me vaya gozoso a reencontrarme con José, para que me cuente de nuevo y con más adornos aquellas bellas leyendas de pastorcillas extraviadas en la niebla. Aquellas historias que, cada invierno como éste que ahora asoma, visitan las frías majadas de Gorbeia. Sobre todo, cómo no, la majada de las majadas: el altar pastoril de José Larrinaga Zubiaur, Okelugorta, donde –dice ya otra nueva leyenda– vivió y sintió las sombras el último y más puro pastor de Gorbeia.