Markuartu («Malkuartu» en la dicción popular generaliza actual) es un barrio ubicado en un alto entre Okondo y Laudio. Y es en su vertiente hacia esta última localidad, frente al caserío más antiguo de los que conformaban aquella aldea —hoy derruido—, en donde se encontraba un alcornoque grandísimo, de dimensiones descomunales, gigantesco para lo habitual en su especie. Por lo abrumador de su porte y por lo inaudito de esa clase de árbol, era muy conocido en toda la comarca. Era el reputado y nombrado «alcornoque de Markuartu».

Y decimos «era» porque tal día como hoy pero de hace bastantes años (1981) se derrumbó con gran estrépito, según comentaron los vecinos del lugar. Precisamente el ciclópeo tamaño fue el que firmó su sentencia de muerte, ya que era demasiada la superficie expuesta para hacer frente a aquellos vientos huracanados de fin de año.

Mi relación con el lugar ha sido siempre intensa, íntima, ya que de allí procede mi línea familiar paterna. Por eso aquel alcornoque era algo que estaba muy arraigado a mi alma en aquella lejana infancia, ya que mi padre, tíos o abuelo —no llegué a conocer a mi abuela, la oriunda el lugar— nos lo mostraban siempre con grandiosidad, haciéndonos sentirlo como algo casi totémico, divino, extraordinario. No sé cómo describirlo, pero se esforzaban en transmitirnos la sensación de que aquello era especial, único, algo memorable y reverenciable, no un árbol más. Desgraciadamente, no conozco imagen alguna que lo inmortalizase.

Por eso su desplome y muerte fueron recibidos en el pueblo y en especial en mi entorno personal como una auténtica catástrofe, un drama: acababa de fallecer un miembro más de nuestra comunidad.

La desdichada noticia generó no poco revuelo y pronto comenzaron las especulaciones. Hasta allí subieron una cohorte de sabelotodos, leguleyos, sabihondos y picapleitos que esperaban gozar de su porción de momento de gloria, empeñado cada uno de ellos en imponer como dogma universal sus más peregrinas divagaciones.

Al instante comenzaron a teorizar sobre su edad, algo que generó gran expectación ya que interesaba más idealizar la leyenda cargada de pasado glorioso que la realidad entristecedora de aquel gigante caído.

Primeramente se consultó a los lugareños que no dudaron en añadir sal al plato: «inmemorial», «mi abuela murió con xx años y lo conoció siempre así«, «de toda la vida«… eran los datos más sólidos que podían ofrecer. Eso sí: aseverados con tanta contundencia que se acordó, por consenso del «consejo de ancianos» locales, que aquel alcornoque tendría más de tres siglos de vida. Aunque a algunos aquella cantidad les parecía escasa e indigna para la leyenda arbórea más grande que jamás había conocido la comarca. «De la época de los Reyes Católicos» fue la conclusión de los de aquella corriente de opinión disidente.

Algunos, con métodos algo más científicos, practicaron un corte con la motosierra e intentaron contar los anillos que, como sabemos, determinan la edad del árbol. Pero su engorde había sido tan pausado como la historia de aquella aislada aldea, algo que frustró la iniciativa: se hacía difícil o casi imposible contabilizarlos. Sobre 400 anillos y años fue el consenso acordado viendo que no había otra solución mejor. Doy fe de que allí no se veía nada.

También pronto se aseveró —y hasta hoy en día es corriente escucharlo— que era «el único» alcornoque que habían conocido las tierras vascas, algo que lo hacía más sobrenatural aún.

Hoy sabemos que no es cierto. Por ejemplo, en Getaria existe uno declarado «árbol singular» por lo raro de la especie y por su gran edad. Y no es el único. Sin ir más lejos, en el mismo Markuartu existe hoy en día otro que, cuando menos, cuenta con un siglo de existencia y no sería extraño que fuese contemporáneo al derrumbado. Ha pasado siempre desapercibido porque el terreno rocoso sobre el que se arraiga, no le permitió medrar como su compañero de historias. Pero ahí ha estado y está.

Casi ahogado por unas invasoras mimosas, apenas nadie se percata de su existencia. Pero sí que es llamativa aquella contundente sentencia de decir que el caído era el único en Euskal Herria sin fijarse en que a 100 metros tenían otro congénere o sin escuchar a los lugareños, que siempre lo habían conocido allí. Así de rigurosos somos en los ambientes populares…

En cualquier caso, aquel día de hace tantos años ya acababa de caer algo irrepetible: el más grande entre los alcornoques, el gigante, el único… nada que ver con ese pusilánime compañero.

En cierto modo dábamos las gracias por haber conocido aquel emblemático árbol en vida y en muerte, de ser vivos testigos de lo que en aquel recóndito lugar estaba sucediendo en esos precisos días: el destino nos había elegido para dar fe de aquel instante.

Recuerdo que, como si de una reliquia milagrosa se tratase, recogí emocionado una corteza que aún conservo con cierta devoción y admiración. Yo por entonces era un adolescente que vivía, bebía y gozaba con aquel nacionalismo resurgente tras décadas de represión y que necesitaba de historias y leyendas para insuflarle vida y edificar un próspero futuro.

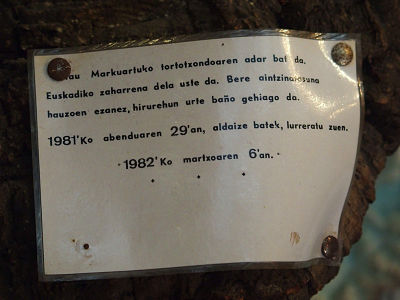

También las casualidades de la vida me han llevado años después a formar parte de un grupo de amigos que cantamos en un coro callejero, de nombre Los Arlotes, y en cuyo local pusieron algunos de mis predecesores (K. Abrisketa, L. M. Ibarluzea y A. M. Santamaría), una rama del venerado alcornoque de Markuartu, para poder honrarlo y para no permitir que por nada del mundo quedase en el olvido. Con una nota en un euskera muy sui generis, que nos aclara cualquier duda sobre las fechas.

Fueron varias jornadas de vientos huracanados, generando numerosos destrozos en todo el país. Y, entremezclándose en aquella alteración, amanecimos al día siguiente con el disgusto del más legendario de nuestros árboles por los suelos y el extraño y rocambolesco secuestro del padre de Julio Iglesias por ETA. Un insólito fin de año, sin duda.

Escribo estas líneas con el trozo de corteza del memorable alcornoque de Markuartu entre manos. Gozoso porque cuando lo recogí en aquellas funestas fechas adquirí el compromiso personal de trasmitir su memoria y inmensidad a las generaciones venideras. Y aquí estoy, intentando saldar aquella deuda pendiente.

Así, con estas líneas, pretendo elevar hasta la eternidad el recuerdo de aquel gigante, el alcornoque de Markuartu, el que creció durante siglos y siglos mirando orgulloso al Gorbeia. Qué digo siglos… ¡miles de años! O incluso más…

POST SCRIPTUM (11-01-2017)

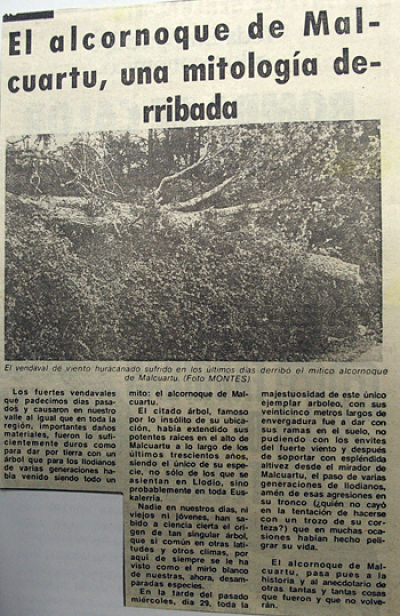

Tras la publicación de este post, una amable lectora (Josune Ibarra) me facilitó un recorte de periódico (30-12-1981) en el que se describe el acontecimiento recordado aquí. Me parece tan bonito lo expuesto y tan acorde con las sensaciones que yo os había intentado transmitir que, además de poner la imagen, os lo trascribo para facilitaros su lectura.

«EL ALCORNOQUE DE MALCUARTU, UNA MITOLOGÍA DERRIBADA

Los fuertes vendavales que padecimos días pasados y causaron en nuestro valle al igual que en toda la región, importantes daños materiales, fueron lo suficientemente duros como para dar por tierra con un árbol que para los llodianos de varias generaciones había venido siendo todo un mito: el alcornoque de Malcuartu.

El citado árbol, famoso por lo insólito de su ubicación, había extendido sus potentes raíces en el alto de Malcuartu a lo largo de los últimos trecientos años, siendo el único de su especie, no sólo de los que se asientan en Llodio, sino probablemente de toda Euskalerria.

Nadie en nuestros días, ni viejos ni jóvenes, han sabido a ciencia cierta el origen de tan singular árbol, que si común en otras latitudes y otros climas, por aquí de siempre se le ha visto como el mirlo blanco de nuestras ahora desamparadas especies.

En la tarde del pasado miércoles, día 29, toda la majestuosidad de este único ejemplar arbóreo, con sus veinticinco metros largos de envergadura, fue a dar con sus ramas en el suelo, no pudiendo con los envites del fuerte viento y después de soportar con espléndida altivez desde el mirador de Malcuartu el paso de varias generaciones de llodianos, amén de esas agresiones en su tronco (¡quién no cayó en la tentación de hacerse con un trozo de su corteza?) que en muchas ocasiones habían hecho peligrar su vida.

El alcornoque de Malcuartu pasa pues a la historia y al anecdotario de otras tantas y tantas cosas que fueron y que no volverán»

Pie de foto: «El vendaval de viento huracanado sufrido en los últimos días derribó el mítico alcornoque de Malcuartu» (Foto Montes)»