Gizakia gizaki denetik, beldurra izan dio neguari. Horregatik, gure arbaso urrunen helburu nagusia zen urtaro latz hori ahalik eta azkarren igarotzea… ahalik eta ondoen… bizirik, azken finean. Horretarako, ez zuen konfiantza nahikorik berarengan edo bere tribuaren indarretan eta, desesperazio ezindu hartan, mesedea eskatu behar zien bestaldeko indarrei, kosmosari edo dibinitateei , esan bezala, nola edo hala, argi urriko egun haiek zeharkatzeko.

Zer esanik ez, itxuraldaturik iritsi zaizkigu behinolako erritu haiek. Baina hor ditugu, eskuartean, ehunka edo milaka urte dituzten ohitura batzuen azken testigantzak, betiko galdu aurretiko azken uneotan.

Horra doazkizue nire eskarmentu pertsonaletik erauzitako ohar hauek, bizirik ditudan aita eta amari sutondoan, bazkalosteetan, presarik gabeko arratsalde euritsuetan entzundakoak, haiek nik ez bezala, barru-barrutik sentitu eta praktikatu dituztelako herri-ohitura horiek, negu bat bestearen atzetik garaitzeko.

Gaur egun, nahikoa da etengailu bat aktibatzea ezkutuko iluntasunari, hau da, gaizkiaren mendeetako bizitoki kontrolaezinari diogun beldurra uxatzeko. Alabaina, ez da horrela izan herri gisa egin dugun bidearen zati handienean. Duela gutxi arte, negua iristeak, hotza, gabezia eta pobrezia ez ezik, indar txarren ahalduntzea ere bazekarren, «beste aldekoena», oso argi ordu gutxi izanik inoiz baino gehiago hedatzen baitziren. Ziurgabetasuna eta beldurra, azken finean.

Hainbestekoa zen, ezen bizirik irautea ere zalantzan jartzen baitzen. Edozelan ere, garai hori gainditu beharra zegoen; gutxienez, kukuaren kantua entzun arte: urte bateko iraupena bermatzen zuen dudarik gabeko ikurra. Eta hobe zen entzutean poltsikoan dirua izatea, ordutik aurrera gabeziarik gabe bizitzearen sinboloa baitzen.

Gure herrian, gure aitita-amamek hainbat erritu praktikatzen zuten: belaunaldiz belaunaldi errepikatu dira ohiturak, zeruen, jainkoen edo, urrunago joan gabe, patuaren faborea bilatzeko helburuarekin.

Bada, Laudion XX. mendearen hasiera arte basotik oso enbor handia hartzen zuten sua egiteko, urte osoan etxeetan piztuta mantendu behar zena. Haren errautsek kortak, zelaiak, ibai zabalak eta abar bedeinkatzeko balio zuten; baita etxebizitzak piztiengandik eta ekaitzetatik babesteko ere. Ez da zaila zuhaitz magiko hori antzeko erritu batzuekin lotzea. Esaterako, Kataluniako «Tió nadal», Aragoiko Gabonetako «tronca» edo «toza», Europa iparraldeko Eguberrietako zuhaitza… denak ere kristautasuna zabaldu aurrekoak, dudarik gabe. Ezta «Olentzero», Kantabriako «Esteru», Galiziako «Apalpador» eta abarrekin lotzea ere.

Gabonetako enbor magiko horri «Olentzero-enborra» esaten zitzaion hainbat herritan. Neguan irauteko zuhaitz oparoa, emankorra eta elikagaiduna; egun, hainbat opari, jostailu eta abar bilakatua.

Halaber, ezin genezake ahantz mantelaren azpian Gabon gauean moztutako lehen ogi zatia gordetzeko tradizioa; batzuek badugu ohitura hori oraindik. Urte osoan amorrua sendatzeko balio zuen, etxea babesteko… baita beste helburu batzuetarako ere, egun ahaztuak dauden arren; gainezka egitear zeuden uholdeak beheratzeko, adibidez.

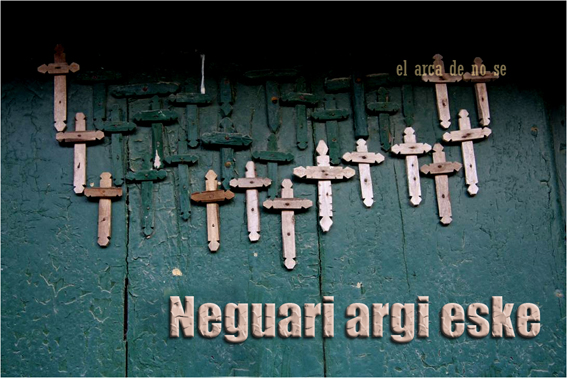

Honetaz, zerbait dugu idatzia «el arca de no se» blogean:

http://blogs.deia.eus/arca-de-no-se/2016/12/23/pan-magia-y-rituales-en-nochebuena/

Baina ez zen ogia magikoa zen bakarra, Gabon gaueko afari osoa baizik. Hainbestekoa zen haren garrantzia, ezen animaliekin ere konpartitzen baitzen haren onura. Hala, duela urte gutxi arte, baserrietan gau horretan hobeto ematen zitzaien jaten txakurrei, ardiei, untxiei, oiloei eta abarrei. Beti bukatzen zuten astoarekin, baserriaren ekonomiaren aliatu handiarekin, nahiz eta traturik okerrena eta umiliagarriena hark hartzen zuen.

Eguberria pasatutakoan, oroigarri txikiak trukatzeko erritua iristen zen: komunitatearen babesa sinbolizatzen zuten, zorigaizto indibidualen aurrean. «Agilando» gabonsaria zen, gerora «aguinaldo» bihurtuko zena. Mutilek neskei Urteberri eguneko arratsaldean egiten zieten oparia. Neskek mutilei, berriz, Errege edo Epifania egunean egiten zizkieten.

SAN ANTON

Gabonak igarota, laster iristen zen kristautasunaren lehen eremitatzat hartua den santuaren jaia: San Antonio Abad, «San Anton» ere esaten zaiona. Etengabe erritu jakin batzuk egiten zituzten, egun goibel horietan zortea alde edukitzeko. «San Antón, huevos a montón» esaten

da, argia ordu erdiz luzatzea nahikoa baitzen oilo erruleak aktibatzeko. Beste ohitura bat santu horren estanpa kortetan jartzea zen, ondasunik handienaren babesle zelakoan: etxeko abereen babesle. Egun hotz horiek egokiak ziren beste txerriren bat sakrifikatzeko; horra hor, gaztainekin batera, neguko goseari aurre egiteko miraría.

Jada gogoratzen ez den arren, ohitura zen errituetan sua piztea ere, eta animaliei jaiko tratua ematea. Egun horietan mandazainen mandoek ez zuten lanik egiten; normalean ukuiluratuta egoten ziren animaliei euren kasara paseatzen eta bazkatzen uzten zieten eta abar.

KANDELERIO

Egun bat geroago iristen zen Kandelaria edo Kandelerio eguna, otsailaren 2an, urteko erritu gehien pilatzen duen garaiari hasiera emanez. Hala, elizako kandelak bedeinkatzen ziren. Bolada labur batean piztuta egon behar zuten kandelek tenpluan, botere osoa eskura zezaten. Horren ostean, ekaitzen kontra erabil zitezkeen, haiek uzta arriskuan jar baitzezaketen. Gatz pixka bat botatzen zitzaien pizten zirenean, eta suari ereinotz bedeinkatua gehitzen zitzaion. Hori gutxi balitz bezala, aizkora bat jartzen zen etxetik urrun, alde zorrotza gora zuela; eliza eta ermitetako kanpaiak jotzen ziren, edo apaiz batek hodeien kontra botatzen zuen bere zapatetako bat, ekaitzak hartu behar zuen norabidea adierazteko.

Kandelen egunak Jesus jaio zenetik 40 egun igaro zirela adierazten du, erditzear zen edozein emakumerentzako beharrezko purifikazio ezarritako epea. Haatik, Laudioko emakumeek ezin zuten ez elizara ez etxetik kanpo atera 40 egunetan. Badira oraindik ondo gogoratzen duten bizilagun edadetuak.

SAN BLAS

Kandelen egunaren hurrengoa San Blas da, gizaki eta animaliei jaten ematekoa, elikagaien beste bedeinkapen batekin –berriz ere etxeetako patuaren parte izanez–, era horretan osasuna bermatzeko. Haria bedeinkatzea ere ohitura zen, eta da orain ere, eztarria urte osoan babesteko. Tokian-tokian aldatzen bada ere, Laudion hauxe da ohitura errotuena: soinean eramatea, harik eta Aratusteetako astearte gauean, Hausterre egunaren bezperan, sutan erretzen den arte. Nola data horiek aldakorrak diren, urte batzuetan haría aste askoan eraman behar izaten dira lepoan, eta beste batzuetan, berriz, aurten bezala, aste batean baino ez.

SANTA AGATA BEZPERA

Atseden egun baten ondoren, beste gau magiko bat dator: Santa Agata bezpera, ugalkortasunaren aktibazioa, kristautasunak ezarria bularrak — gure lehen bizi-iturria— moztu zizkioten santu baten omenez.

Izan ere, gure nagusien esanetan, egun horietatik aurrera hasten da belarra hazten, lehen kimuak azaltzen, hegaztiak ugaltzen… Bizitza hasten da, esnatzen da… Lokartutako lurra estimulatzeko ez dago ezer hoberik lurra erritmo etengabean makilekin jo eta koru batekin laguntzea baino.

Duela mende bat, abesbatza hamalau lagunekoa izaten zen, eta zenbait multzo egiten zituzten, baserriak banatzeko. «Kantau edo errezau” esaldi erritualarekin hasten zen dena, lutoren bat errespetatu beharko balitz aukera izateko.

Inprobisatutako kopla sortek, koruak errepikatutako leloekin, etxeko neska ezkongaia aipatzen zuten, edo senargaiengandik espero ziren opariak. Txanpon batzuk izan ohi ziren, edo, are opari hobea, bazkariren bat, hurrengo eguneko askarian bukatzen zena, erremediorik gabe…

Euskarazko kopla horien ohitura gaztelerazko beste abesti batekin desagertu zen («Esta noche, día cuatro víspera Santa Águeda y mañana día cinco será su festividad…») eta, gero, Evaristo Bustintza «Kirikiño» (1866-1929) Mañariako idazle ezagunaren Aintzaldu etorri zen.

Aipatutako eguna pasatutakoan, aldakorra zen epe batek osatzen zuen Aratusteekiko (inauterietako) zubia. Aldakorra, zeren Aratusteak Aste Santuaren arabera ezartzen baitira, eta Aste santua Pazko egunak markatzen baitu: udaberriko lehen ilbetearen ondorengo igandeak.

ARATUSTEAK

Laudion aratusteak igandean, astelehenean, eta,bereziki, asteartean izaten ziren. Ez du zerikusirik larunbatarekin, azken hamarkadetan txertatu da eta.

Eta aurreko igandean, basoari eginiko eskaintza, Basaratuste (baso-aratuste) edo Kanporamartxo deitua: komunitate osoa baso bazter batera joaten zen eta joaten da txitxi-burruntzian prestatutako txerrikia jateko bertan.

Aratusteetan ohikoa zen oilar batekin eskean ateratzea: oilarra, arazte erritu batean txarkeria guztien erruduntzat jo, eta akabatu egiten zuten. Tostadak eta txerri hankak ez ziren mahaietan falta. Kontrolik gabeko egun horietan ez ziren gutxi elizaren bueltan ikus zitezkeen mozorro irrigarri eta iraingarriengatik apaizek jarritako kexak.

GARIZUMA

Baina dena zen oparotasunaren irudi faltsua, haragirik, sexurik, alkoholik, dibertsiorik gabeko epe baten aurreko fasea, Aste Santura arte iraungo zuena. Izan ere, ordurako indartua zeuden eguzkia eta argia, eta inork ez zuen bere bizitza kolokan ikusten. Kukua entzuna zuten, eta hori bazen nahikoa nire herrian, euskaldunon herrian, bizitza beste urte batez bermatzeko…