En estos difíciles días está circulando por las redes el recuerdo de la mortífera gripe que sacudió al país en 1918, hace poco más de un siglo. Tan grande fue la mortandad —la mayor conocida hasta entonces, con 260.000 fallecimientos en España— que, hasta en rincones tan apartados como los valles de Orozko hubo que recurrir el antiguo pero denostado sistema de transporte de los cadáveres sin caja: no había ni tiempo ni recursos suficientes para elaborar tantos ataúdes. Vamos con unos apuntes sobre ello.

Hasta la modernización que en todos los ámbitos insertó la Ilustración (siglo XVIII), lo habitual era transportar los difuntos a la vista, amortajados y atados con cuerdas sobre unas angarillas o andas sobre las que se tambaleaban o empapaban en días de lluvia. Tenebroso.

ATAÚDES. Por ello, aquella innovadora sociedad del Siglo de las Luces no podía convivir con la vieja costumbre, carente del mínimo decoro y dignidad que exigían los nuevos aires. Así es que, paulatinamente, comenzaron a transportarse los cadáveres dentro de unas cajas de madera llamadas ataúd, en la que se enterrarían los seres queridos sin tener que pasar por el funesto mal trago de ver el cadáver. Porque ojos que no ven…

Al cambio de costumbres populares, para que se empezase a portear y enterrar al muerto encajado, ayudarían la nueva corriente y obligaciones de enterrar los cadáveres en el exterior de las iglesias y no dentro como se había realizado entre los siglos XIII-XIV y el XVIII. A ello ayudarían la epidemia de garrotillo —disentería— y de tabardillo que, en 1760 y en 1765 respectivamente, castigaron a Orozko con numerosas pérdidas humanas.

CEMENTERIOS. Sea como fuere, la moderna sociedad dieciochesca no podía ya permitir aquellos pestilentes olores que inundaban el interior de los templos y que podrían ser un foco de propagación de enfermedades. Está costumbre quedó expresamente prohibida por Carlos III (1788) pero tuvo uno y mil conflictos con las insumisas feligresías rurales, muchas veces espoleadas en su rebeldía por los astutos sacerdotes que no querían perderse las golosas ofrendas que sobre las fuesas —fosas, tumbas— hacían los fieles.

Como muestra, la parroquia que nos ocupa, la de San Bartolomé de Olarte en el barrio Ibarra (Orozko, Bizkaia) no construyó el cementerio exterior hasta 1871, tras más de un siglo de reiterados incumplimientos de la orden. Probablemente todos los cadáveres que hasta el nuevo recinto llegaban, lo harían ya dentro de un fastuoso ataúd. Hasta que el devenir de los acontecimientos hizo retomar las costumbres usadas desde siglos atrás…

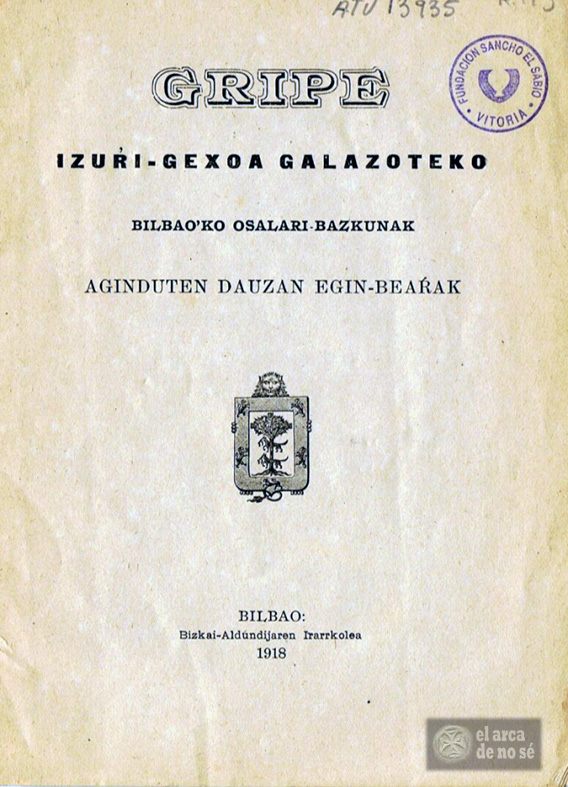

Era mayo de 1918 cuando se detectó en España el primer caso de la que se llamaría la grippe española, a pesar de haberse originado en Estados Unidos. Y su letal poder recorrió y asoló toda la geografía, en la epidemia más grave sufrida por la humanidad en el siglo XX. De su mano también se encaprichó de los rincones de Orozko «Balbe», como aquí denominan a la personificación de la muerte.

SIN ATAÚDES. Tan fulgurante y cuantioso fue el número de fallecimientos que en lugares como este que acabamos de citar de Orozko se vieron sorprendidos, sin tiempo ni material para fabricar los ataúdes necesarios, por lo que recurrió a retomar el sistema antiguo que ya tan solo los más ancianos recordaban. Así lo confirman diversos orozkoarras en las variadas encuestas etnográficas realizadas durante todo el siglo XX y la memoria actual de muchos habitantes que escucharon con asombro lo que en su día les contaron los mayores.

La primera referencia escrita de esas informaciones se la debemos al lugareño de Ibarra (Orozko, Bizkaia) Pedro Mª de Sautua al que el sacerdote de su parroquia —Juan José de Bastegieta— le preguntó en junio de 1923 sobre los ritos y costumbres funerarias de los barrios de Urigoiti, Ibarra… del municipio vizcaino. Todo a petición de otro joven sacerdote, el gran José Miguel Barandiaran, que en el mismo año publicaría los datos recabados en el Anuario de Eusko Folklore.

Relataba que «en otro tiempo [en referencia a 1918 y quizá a recuerdos anteriores] en que los cadáveres eran conducidos en andas, ataban a éstas el cuerpo del difunto, pasando una cuerda por los pies, cintura y manos. En el pórtico lo soltaban y dejábanle los brazos tendidos a ambos lados del cuerpo. (Hoy se los cruzan sobre el pecho). Ahora el cadáver es colocado en una caja larga».

También R. Mª Azkue recogió en su obra Euskalerriaren Yakintza esa costumbre que no era extraña en los valles apartados: «Antiguamente, por lo menos algunos bizkaínos, nabarros y guipuzcoanos, no solían llevar los cadáveres al cementerio en ataúdes, sino en grandes lienzos (en sudarios). En Ezkioga (G) este lienzo tenía por nombre katon; en Larraun (AN), el lienzo de las manos; en Arratia (B), sábana de las andas [en euskera lo da como anda-izara]. Lo mismo se hacía un tiempo [atrás] en Zuberoa».

Añade asimismo el anciano de Orozko que el cortejo hasta la iglesia en donde se oficiaría el funeral corría a cargo de «cuatro hombres (casados o solteros, según el estado del difunto) los encargados de conducir el cadáver: en hombros, si es de persona mayor; y si es de niño, en las manos. Para mayor comodidad, la base de la caja o del féretro se halla provista de cuatro palos o agarraderos, dos en cada lado. La orientación del cadáver, al conducirlo, ha de ser fija: los pies delante y la cabeza detrás».

ANDAS. Aquel sistema de transporte se llamaba andas. Y es mucha la gente que aún lo recuerda o ha usado. El anda es en sí un sistema de parihuelas o angarillas para facilitar el trasporte de cualquier peso por entornos de geografía complicada. Siempre suele usarse en plural —andas— y en nuestros pueblos hace referencia exclusiva al uso de ese artilugio para transportar los féretros o cadáveres entre la casa y la iglesia o cementerio.

ANDABIDEAK. El transporte de un cadáver hasta la iglesia se hacía siempre por unos caminos, llamados «caminos de andas» o andabide o hilbide» que tenían una servidumbre específica para ello. Aunque no son necesariamente lo mismo, normalmente suelen coincidir con los caminos a la iglesia, en numerosas ocasiones reflejados por topónimos como elespide, que no es sino «eliza bide«, ‘camino a la iglesia’.

Al edificar un caserío nuevo, el transporte del primer fallecido de la casa era el que determinaba el discurrir del andabide, un camino que a partir de entonces sería intocable e inalterable y que usarían para ese menester por todas las generaciones posteriores. Era la línea mágica que unía el hogar de la familia, etxea, con la iglesia, la casa de Dios.

Esta sería la vía que una y otra vez recorrerían las ánimas de aquellos difuntos, porque con su fallecimiento no se desligaban de la casa, y se les tenía presentes.

BIDEKURTZEAK. Los que portaban el cadáver eran los anderos —andari(ak) en euskera—, que iban haciendo paradas por el trayecto para, además de descansar, obrar una serie de rezos rituales con los que ayudar al tránsito del alma del fallecido. Estos descansos y rezos solían llevarse a cabo en las encrucijadas de los caminos, bidekurtzeak, lugares perfectamente definidos y consensuados por la tradición. En esos cruces era costumbre poner una cruz para memoria de todos los difuntos y para rezar un responso. Pero también para purificar el entorno y orientar a las almas errantes, ya que en lugares así, desorientadas, era donde más se aparecían a los vivos.

CORTEJO FÚNEBRE. Podemos incluso viajar con la imaginación y recrear aquellos múltiples cortejos fúnebres de aquella población que de diezmaba con la gripe. «Poco antes de la hora —decía el entrevistado Sautua— señalada para la conducción, van llegando a la casa mortuoria muchos de los parientes, amigos y vecinos del difunto. Después llega un sacerdote de la parroquia con un monaguillo que conduce una cruz y contesta a aquél al rezarse los responsos. En seguida parte el monaguillo con la cruz; inmediatamente siguen varios hombres (casados o solteros, según el estado del difunto) con sendas hachas encendidas; detrás el sacerdote con sobrepelliz y estola, y a continuación el cadáver, conducido como se ha dicho antes. Detrás del cadáver siguen las mujeres, empezando por las parientas más próximas al difunto; después los hombres, también según el orden de parentesco, de amistad, etc. Antes los hombres vestían capa y sombrero; hoy llevan traje de fiesta ordinario».

Ay, ¡qué ingrata ha sido siempre la muerte! Porque todos los actos en la vida en cierta manera los buscamos, menos el fallecimiento que nos busca él a nosotros, a traición, como bien citan los mayores del lugar. Por eso las defunciones son tan injustas pero a su vez tan justas. Ya nos lo dijo don Quijote (2ª parte, 1615) a través de la pluma de Cervantes, pues envuelto en sudario o encajado en ataúd, al final estamos desnudos ante el acto más relevante de la vida, la misma muerte:

«…y al dejar este mundo y meternos tierra adentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero. Y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del Papa que el del sacristán, aunque sea más alto el uno que el otro, que al entrar en el hoyo, todos nos ajustamos y encogemos o nos hacen ajustar o encoger, mal que nos pese...»

Descansen en paz…